同窓会

Sakura Science Club Thailand (SSCT) 4th Alumni Meeting

“Bring Us Together: Reconnecting and Inspiring”

8th February 2025

Avani Sukhumvit Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand

Co-hosted by Sakura Science Club Thailand (SSCT)

and Japan Science and Technology Agency (JST)

第四回さくらサイエンスクラブ タイ同窓会

BRING US TOGETHER: RECONNECTING AND INSPIRING

さくらサイエンスクラブタイ同窓会(SSCT)は、科学技術振興機構(JST)と協力し、「Bring Us Together: Reconnecting and Inspiring」をテーマに第四回目の同窓会を開催しました。本会は、タイ・日本間における科学技術知識の発展や普及を促しながら、同窓生間のネットワーク強化、知識交流や協力促進を目的としています。

本同窓会は、2025 年 2 月 8 日(土)Avani Sukhumvit Bangkok Hotelで開催されました。主な内容としては、同窓生の体験談共有、学術的・職業上得られたインスピレーション、学びの機会や国際研究協力に関わる情報提供などが含まれました。さらに、このイベントでは、さまざまなバックグラウンドを持つ同窓生がキャリアに関する洞察を共有するパネル ディスカッションや、メンバー間のつながりを強化するためのネットワーキングの時間がありました。

会を通じてタイの同窓生は知識や経験談を交換し、学術的・専門的な協力関係を確立、社会の知識増進や革新を推進する実り多いネットワークの一員として集う重要な機会でした。

本レポートは、2025年2月8日の同窓会で行われた活動や話し合われた内容をまとめたものです。

開会の部

開会の部では、東南アジア教育大臣機構STEM教育センター(SEAMEO STEM-ED)のSTEM教育スペシャリスト兼Knowledge Management ManagerであるDr. Orawan Sriboonruang、ならびに科学技術振興機構(JST)さくらサイエンスプログラム推進本部の大槻 肇企画運営室長の二名による挨拶がありました。

歓迎の挨拶

さくらサイエンスクラブタイ同窓会幹事長Dr. Orawan Sriboonruangは、2025年2月8日にバンコクのAvani Sukhumvit Bangkok Hotelで開催された第四回タイ同窓会に出席した仲間を温かく歓迎しました。同窓会はタイと日本の協力関係を強化しながら、STI(科学技術イノベーション)を促進するダイナミックなネットワークとしての役割がある、と幹事長は会の使命を強調しました。

また幹事長はさくらサイエンスプログラム(SSP)を継続的に運営している科学技術振興機構(JST)に、そしてSSPの主たる関係者らに謝意を表しました。さらに、この国際的な教育交流プラットフォームへの協力・支援を継続しているタイ教育省(MOE)を含む来賓に謝意を捧げました。

続いてDr. Orawanは会の実現に不可欠なサポートを献身的に行ってきた幹事会を紹介しました。「Bring Us Together: Reconnecting and Inspiring」というメインテーマは、同窓生の再会だけなく、経験の共有、新しいコラボレーションの発足や促進を意味しています。Dr. Orawanは、参加者にディスカッションやネットワーキングの機会に積極的に参加するよう奨励し、このイベントがすべての人にとって有意義でインスピレーションに満ちた内容となるように、との願いを語りました。

東南アジア教育大臣機構STEM教育センター(SEAMEO STEM-ED)

STEM教育スペシャリスト兼Knowledge Management Manager

さくらサイエンスクラブタイ同窓幹事長

開会の挨拶

科学技術振興機構(JST)さくらサイエンスプログラム推進本部 大槻 肇 企画運営室長は参加者を歓迎し、イベントに参加してくれた同窓生に謝意を表明しました。大槻室長は、同プログラムが人と人との交流を促進する上でたいへん重要であることを強調し、この取り組みを通じて今日まで4,300人以上のタイの若者が日本を訪れたことを指摘しました。

また、この会を企画した幹事会の努力を賞賛し、本同窓会がタイ、日本、そして国際社会の関係を強化し続けるであろう、と明るい見通しを示しました。JST が今後も同プログラムを支援していくことを約束し、大槻室長は「今後もぜひ日本とのつながりを維持していただきたい」、と同窓生に呼びかけました。

大槻 肇 企画運営室長

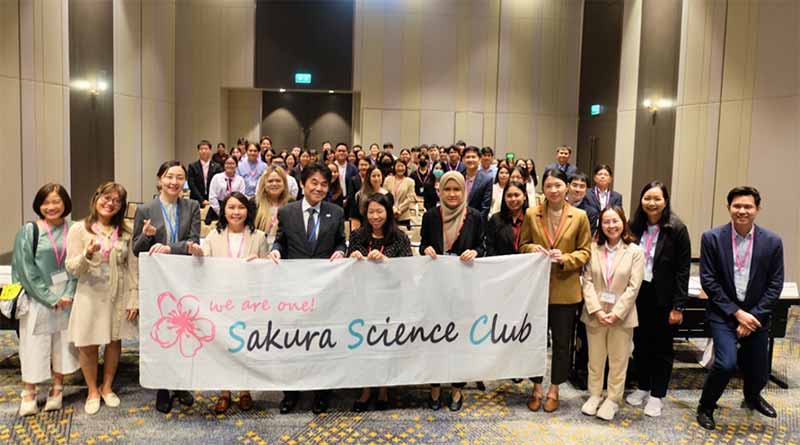

フォトセッション

ここで司会者Dr. Bhumipat Thanasansomboonがあらためて交流プログラムに感謝の意を表し、参加者に対し記念写真の撮影をアナウンスしました。来賓、関係機関のゲスト、JST関係者、タイ同窓会幹事会、パネリストがステージ上に招かれ、集合写真を撮り、その後、参加者全員で集合写真を撮りました。

シェアリングセッション

同窓生の体験を聴衆と共有するシェアリングセッションでは参加者全員が視野を広げることができました。獣医疫学者でもある幹事会のAssoc. Prof. Dr. Saharuetai Jeamsripong(チュラロンコン大学獣医学部獣医公衆衛生学科 准教授)がモデレーターを務め同窓会を代表する三名のパネリストを紹介しました。

- Miss Thanakporn Nontachart─在バンコク タイ国家計量標準機関国際関係担当官

- Dr. Pattanan Dansai─在ソンクラー 南タイサイエンスパーク内Dansai Group Company Limited 代表取締役(CEO)

- Dr. Kitti Wirotrattanaphisan─ラジャマンガラ工科大学ラーンナータク州校 講師

パネリストらは、国際協力やイノベーション、産業界における経験を共有しました。自己紹介の後、2015年から2017年にかけてSSPを通じて日本を訪問した際の時間を振り返りました。また、専門家によるネットワークの構築、知識の交換、日本との学術的・職業的な連携促進といった、プログラムがもたらした利点についても話し合いました。

このセッションでは以下のトピックが主に取り上げられました。

-

1) 異文化体験と日本からの学び

- Dr. Pattanan Dansaiは、特に日本のビジネス文化と継続的な発展に感銘を受け、トヨタやソニーなどの大手企業、そして日本のプロフェショナルが持つ強いチームワークに注目しました。

- Miss Thanakporn Nontachartは、ASEANと日本の計量標準機関を跨ぐ科学的協力が地域の経済発展と計測基準の向上につながっていると強調しました。

- Dr. Kitti Wirotrattanaphisanは日本の計量標準総合センター(NIMJ)を訪問し、生産技術に関する知識を交換した経験を共有しました。

-

2) SSPが学術分野とキャリア開発に与える影響

- Dr. Pattanan Dansaiは、日本で生まれたコンセプトを応用し、PM2.5追跡や炭素削減戦略を含む環境モニタリング・デジタルプラットフォームを開発しました。同博士は、技術そのものに加えて、ユーザーとのコミュニケーションの重要性を強調しました。

- Miss Thanakporn Nontachartは国際協力の重要性について議論し、タイと日本は計量学上の協力を強化するため5年毎にMOUを締結していると述べました。

- Dr. Kitti Wirotrattanaphisanは、日本からの技術移転や機器の調整によりタイで研究を行っている施設の標準・基準向上に役立っていると述べました。

最終的にはSSPがタイと日本間の学術、技術、専門分野における協力体制構築に重要な役割を果たしていることにパネリスト全員が、同意しました。

-

3) 日本とのつながり

パネリストたちは、日本とのつながりに関し、いくつか重要な側面を以下の通り強調しました。-

1. 日本で得た学び

- 日本では常に技術やビジネス分野での発展が見られる。

- 協力の上、問題を解決することを重視しており、それが学術面と産業の発展に大きな影響を与えている。

-

2. SSPがもたらしたキャリア上のインパクト

- SSPは、国家間の学術的・技術的協力を促進している。

- プログラムの参加者は技術革新、ならびに技術のビジネス転換に対し洞察を得ることができる。

-

3. 同窓生との長期にわたる絆

- パネリストの中には今日もSNS等を通じて当時のSSP参加者と連絡を取り合っている者もいる。

- 連絡を取っていない者にとってもSSPは印象深い思い出・経験として心に残っている。

-

4. 日本への順応プロセスや直面した課題

- 地方によっては方言や独特なアクセントがあるので言葉の壁に直面する場面は少なくない。

- 日本の食生活や文化にある程度馴染む必要はあるが、日本はタイの人々を温かく迎えてくれたと感じる。

- 日常生活で地域の人々から助けてもらえた、忘れ物が持ち主に戻ってきた、といった経験は忘れられない。

-

1. 日本で得た学び

全体として、SSPは、学問、キャリア、個人の関係構築といった面で参加者に長期的な利益をもたらし、現在も彼らの人生に影響を与え続けていることが分かりました。

-

4) SSPを通じて得た個人的成長や発展

- Dr. Kitti Wirotrattanaphisanは特に研究協力や革新につながった研究室間の知識・技術の交換を挙げました。

- Dr. Pattanan Dansaiは、このプログラムによって、彼女の関心分野が食品科学から2030年代に向けた将来的トレンドへと移行した経緯を語りました。同博士は現在、スマートエネルギーと気候変動の解決策を模索しており、タイ・アジア太平洋地域向けの新プラットフォームの開発を計画しています。

- Miss Thanakporn Nontachartは、SSPに参加したことで、言語・文化の違いにかかわらず、異文化間コラボレーションを受け入れ、ネットワーク構築に自信を持つことができたと述べました。

-

5) SSPに参加したいと思う若者へのアドバイス

- Dr. Kitti Wirotrattanaphisanは、言語能力がコミュニケーションと学習を向上させるため、日本語・英語両言語の力を向上させることを推奨しました。

- Dr. Pattanan Dansaiは、明確な目的のない参加はもったいないので、プログラムに参加する前に明確な目標を設定することを勧めました。また、予期せぬ課題に備えるよう提案しましたた。

- Miss Thanakporn Nontachartは、参加者に新しい経験を受け入れ、日本文化を探求し、日本の専門家とのつながりを築くことを奨励しました。これらのネットワークは将来の機会を開く可能性があるからです。

-

6) 長期的キャリアプランやキャリアゴール

- Dr. Pattanan Dansaiは、クリーンテクノロジーと健康志向の食品に関するスキル、専門家同士の連携や研究力の強化を目指しています。同博士は、長期目標を達成するためには、ネットワークと戦略的パートナーシップが重要であると強調しました。

- Dr. Kitti Wirotrattanaphisan は大学でのさらなる研究推進、学生に対するメンターとしての役割、国を超えた共同研究を挙げました。

- Miss Thanakporn Nontachart は、国立計量標準研究所での仕事と、計測技術・科学的研究方法論の開発において日本との長期的協力体制の充実を図るよう尽力しています。

ディスカッションでは、各パネリストがキャリアの発展、自分自身の研究のメインテーマにおける長期目標達成のためにはコラボレーションが重要であることを強調しました。

-

7) 質疑応答の部

- 参加者からは、研究や技術開発が必ずしも商業化されない場合、研究で得た科学技術の知識をタイでどのように応用できるかという質問が上がりました。

- Dr. Pattanan Dansaiは、「アレルゲン検査キット」を例に挙げ、研究室の技術を市場に投入する際の課題について説明しました。同氏は、コストの高さが食品業界やレストランにとってこうした技術の導入を困難にしていると指摘し、プロジェクト開始前にROI(投資収益率)を考慮し、ユーザーの悩みを解決する必要があるのではないかと問いかけました。

- Miss Thanakporn Nontachart およびDr. Kitti Wirotrattanaphisan 両氏は研究成果の実装において同様の課題について議論しました。潜在的ユーザーの関心を引くためには、研究機関がセミナーを開催し、成果を広める必要がある、と指摘しました。

最終的には新技術開発の際のターゲット市場や投資収益率(ROI)の重要性が強調されました。また、研究と商業的応用の間に存在するギャップをタイの研究者と起業家がいかに埋めることができるかについても言及がありました。

Sharing Session from SSCT Members

パネリストMiss Thanakporn Nontachart、Dr. Pattanan Dansai、Dr. Kitti Wirotrattanaphisan

日本留学の手引き

JASSOタイ事務所の教育アドバイザーであるMs. Nampeung Samadehからは日本留学に関する実践的な情報が提供されました。プレゼンテーションを通じてMs. Nampeungは、日本で高等教育を受けることに興味を持つ学生が利用できるさまざまな機会やリソースを解説し、参加者が日本でのさらなる教育機会を模索するきっかけを作りました。

JASSOタイ事務所 教育アドバイザー

JST新事業NEXUSについて

科学技術振興機構(JST)国際部岸田絵里子調査役からはASEAN諸国が対象となっている新事業NEXUSの説明がありました。NEXUSは特に科学技術分野における日本とASEANの協力強化に重点を置いており、現在は人材育成と能力強化を主な目標としています。

岸田調査役は日本とタイの研究者を結びつけることが大切であると指摘し、NEXUSは両国間の協力を強化しネットワークを構築するための重要なツールであると述べました。参加者にはさらに詳しい情報をJSTの窓口に問い合わせるよう呼びかけ、JSTがタイと日本の研究者連携促進に力を入れていることを強調しました。

JST 国際部

若手人材交流プログラムについて

次に、JST さくらサイエンスプログラム推進本部髙橋直大副調査役よりNEXUSの若手研究者向けの人材交流プログラムであるYoung Talents Exchange and Capacity Development Program (Y-tec) について紹介がありました。

Y-tec は日本と ASEAN 諸国間の科学技術分野における若者の交流と能力開発を実現するためのプログラムです。さくらサイエンス プログラムを拡張し、日本と ASEAN 諸国の若者に交流の機会を提供するものです。日本への招へい回数に条件のあるSSPとは異なり、Y-tec はより柔軟な交流を可能にします。

より詳しい情報についてはY-tec公式ホームページをご参照ください。申請プロセスにおいては、日本とASEAN諸国の教員の協力の下、交流プログラムの内容が計画されます。

JSTさくらサイエンスプログラム推進本部

閉会の部

第四回タイ同窓会の閉会にあたり、幹事長Dr. Orawan Sriboonruangは国際協力の促進を継続的に支えている科学技術振興機構 (JST) ならびに科学技術国際交流センター (JISTEC) に感謝の意を表し、関係者の献身的な取り組みを称えました。

またDr. Orawanは洞察に富むトピックで本同窓会に貢献した各登壇者、パネリスト、モデレーター、そしてイベントの成功に尽力したタイ同窓会の幹事会に感謝の言葉を述べました。

会のテーマ「Bring Us Together: Reconnecting and Inspiring」 についてDr. Orawanはそれぞれの同窓生が同窓会コミュニティ内で継続的に関与していくことが重要であると参加者に呼びかけました。また、絆を保ち、協力し、同窓生としての力を生かして将来の科学的・教育的取り組みを推進するよう参加者を励ましました。最後に、すべての参加者に謝辞を捧げ、2026 年の同窓会イベントで再会できることを期待し閉会の言葉を締めくくりました。

さくらサイエンスクラブタイ同窓会幹事長

ネットワーキングセッション

閉会後はタイ同窓会幹事であるAsst. Prof. Dr. Siwat Lawanwadeekul および Dr. Sompon Peansukmanee がネットワーキングセッションの司会となりました。ネットワーキング活動の目的は、参加者同士がよりよく知り合うことです。これらの活動には、つながりを育むための自己紹介や対話の糸口をつかむための「アイスブレイク」セッションが含まれていました。参加者が会話に参加し、関係を築き、将来のコラボレーションや活動のためのつながりを確立し、意見や経験を共有できるようにすることを目指しました。

セッション中には楽しい要素を加えるために抽選会が行われ、当選者に小さな賞品が贈られました。参加者がリラックスした雰囲気の中で知り合えるように、担当幹事はフレンドリーで楽しい雰囲気を心がけました。こういった交流が将来コラボレーションのきっかけとなることもあるでしょう。

ランパンラジャバット大学産業技術学部 講師

Dr. Sompon Peansukmanee

モンクット王工科大学トンブリ校(KMUTT)講師

付録

List of Sakura Science Club Thailand (SSCT): The 4th Alumni Meeting team

- 1) Dr. Orawan Sriboonruang, STEM Education Specialist & Knowledge Management Manager of SEAMEO STEM-ED, the President of Sakura Science Club Thailand and Chief Coordinator of Sakura Science Club Thailand

- 2) Dr. Somporn Peansukmanee, Deputy chief coordinator, Faculty of Engineering, King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

- 3) Assoc. Prof. Dr. Saharuetai Jeamsripong, Veterinary epidemiologist at Department of Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University

- 4) Dr. Jariya Buajarern, National Institute of Metrology (Thailand)

- 5) Assoc. Prof. Dr. Siwat Lawanwadeekul, Lampang Rajabhat University

- 6) Dr. Bhumipat Thanasansomboon, True Corporation Public Company Limited

- 7) Ms. Rattana Duaidee, Researcher, Institute for Population and Social Research Mahidol University

- 8) Ms.Vipawanee Pavasutti, Research Assistant, Kasetsart University

さくらサイエンスクラブタイ同窓会幹事会 (2025年2月時点)